運動機能障害診断学とは

以下ではまず理学療法診断学を構築するうえで,その土台となる運動機能障害の定義と基準値の提示,そして臨床的経験知の数量化における9つのステップと診断特性の提示についての論考を展開していきます.次いで,運動機能障害診断学の横断的性格に触れます.

1 運動機能障害診断学の構築

1.1 運動機能障害の定義

自らを運動機能障害の専門家と自負する理学療法士は少なくないと思います.しかし,運動機能障害を定義するとなると(たとえば歩行障害),それは理学療法士の数だけ独自の定義が存在している状態であり,標準化されているとは言い難い状況です.結果として,目の前の患者に「あなたは糖尿病です」と医師が伝えるように,「あなたは歩行障害があります」と伝えることができない.その理由の一つは,それぞれの運動機能が多様な要素で構成されているからです.たとえば歩行機能を見てもそれを構成する要素は歩行速度だけでなく,少なくとも6分間歩行試験などの歩行持久力や,Timed Up and Goなどの俊敏性,そして動作解析システムを使った運動学的・運動力学的歩行運動特性等があります.これらすべてを包括する構成概念を把握したうえでの包括的定義と,個々の要素に限定された特異的定義が必要となるでしょう.ちなみに,米国の看護協会が推し進める看護診断学においては,既に歩行障害が定義され,その診断指標(診断の根拠)も提示されています.それによると;

「定義:歩行が制限されている状態,またはその危険性がある状態.診断指標:1)階段昇降ができない,2)必要な距離を歩行することができない,3)坂道を歩くことができない,4)でこぼこ道をあるくことができない,5)歩道の縁石を越えることができない」(リンダJ.カルぺニート=モイエ著(2007)「カルペニート看護家庭・看護診断入門」(藤崎郁・山勢博彰訳)p273.より引用)

とされています.この定義は看護業界の公の定義として尊重すべきものですが,運動機能障害を専門とする理学療法業界は,より臨床的意義のある包括的・特異的定義を確立し,公に対して発信していく責務があるでしょう.

1.2 運動機能障害の基準値の公開

臨床家にとっては,定義そのものよりも運動機能障害における基準値の提示がより重要となるでしょう.たとえば歩行障害の診断指標として,看護業界では上述の指標を設けています.しかし‘必要な距離’という曖昧な表現ではなく,年齢や性別,そして病態や障害に応じた基準範囲を示していかなければ,臨床的価値は低いといえます.なぜなら,基準値が無いことは,とくに初学者や患者にとって,障害の程度や介入計画の根拠を分かりにくくさせる要因の一つとなるからです.たとえば血液学的検査では,血液中の白血球数やコレステロール値などを算出し基準範囲と比較することによって白血病や高脂血症のリスクを予測し,治療開始の必要性を判断します.骨疾患に対する画像検査では,骨密度や関節裂隙の狭小化の程度によって,骨粗しょう症や関節症のリスク判断と治療の適否を決断します.これらは医師にとっても患者にとっても非常に明快な情報源であり,見た目や直感のみで高脂血症や骨粗しょう症と診断されることはあり得ません.このプロセスがあるがゆえに,診断に対する対価が支払われるのです.

幸い,理学療法士の数は近年急速に増大し,それに比例するかのように様々な運動機能障害に関わる研究データが公表されるようになってきています.そこから,各年代性別における健常人や障がい者の基準値(分布の中心から95%の範囲)を統合することで,最低限の情報提供は可能です.正規分布を示す尺度の場合は,平均値±2SD(2×標準偏差値)で全体の約95%を網羅する基準範囲が提示できます1).正規分布していない尺度の場合は,2.5~97.5パーセンタイル値を用いて基準範囲とすることができるでしょう.この範囲から外れた値が,即異常値を示すわけではありません.しかし,判断材料の一つとしての基準範囲の提示は有用です.またこの作業自体は,決して難解で実現不可能なタスクではなく,早急に取り組むことで様々な恩恵をもたらすといえます(後述).移動動作だけでなく,たとえば以下のような分節単位の運動機能障害やより構造的な身体機能障害も既に報告されており,その統合と基準値の公開が必要となるでしょう.

肩甲骨運動機能障害(上方回旋,後傾,外旋障害など2))

腰部運動障害(腰部屈曲症候群,腰部屈曲回旋症候群など3, 4))

関節に働く骨間力・モーメント障害5)

筋の電気的活動障害6)

姿勢や形態・アライメント障害7, 8)

1.3 現場での経験知を数量化する

存在意義と言う文脈で考えたときに,理学療法士にとって最も重要な作業は,上述のような定量的に測定可能な運動機能障害の基準値を公開することだけではありません.これら定量的な尺度には,医師の処方がなければ情報すら得られない画像診断装置や,一部の限られた施設にしかない動作解析装置などが含まれ,誰もが利用可能なものとは言えません.そもそも機器や装置を使わなければ信頼性は確保できない,という信念は,そのような装置を使用すれば迷信であったことに気づくことも度々でしょう.また機器や装置で測るということは,結局は理学療法士でなくても測定可能であることの裏返しであるため,理学療法士に特異的な運動機能障害診断とはなりにくいといえます.

むしろ,従来言語的な記述によってのみ形式知化されていた運動機能障害をできるだけ数量化する,という点がより重要ではないでしょうか.我々が考える運動機能障害の一部を図1に抜粋します.この中には,従来は数量化が難しかったものが少なくありません.たとえば,体位変換動作障害の大分類に含まれる寝返り動作は,動作を各々の時期と分節に分解することによって,主観的・言語的に記述されてきました.この方法は今までも,そしてこれからも理学療法士にとって重要な分析手法であることは言うまでもありません.しかし,このように言語的に記述された情報は,他職種や患者だけでなく,同職種にとってもその評価の妥当性を判断することを困難とします.結果として,寝返り動作障害の判断は不透明なものとなり,この職能の意義を分かりにくくさせるものです.

この過程を数量化することは不可能ではありません.歩行における定性的な側面を数量化している尺度は,既にいくつか公開されています.そのひとつがGait Abnormality Rating Scale(以下GARS)9)です.これは上肢の振り幅や下肢運動との協調性,歩行動作の緩慢性や不安定性などを歩行観察によって4件法(0~3点)で回答し,合計得点が高いほど歩行異常が強いと評価する尺度です.また,簡易版GARS日本語版の検者間信頼性,基準関連妥当性,そして転倒発生の予測性能なども既に報告されています10, 11).このような現場の経験的技能を数量化し,実用化していくための手法は,既に本論前篇にて触れたようにビジネスの世界では当たり前です.そこで,野中により提案されている知の変換モデル12)を参考にして,臨床における経験的技能を数量化・実用化していくステップを表1にまとめました.

ステップ1からステップ3までは,臨床で用いている従来の評価法を数量化する方法です.この過程は,理学療法士にしかわからない感覚,いわば心眼を形式知化する作業であり,非常に重要です.たとえて言えば,自転車や一輪車の乗り方のコツを,インストラクターが自分の体験をもとに言語化していく作業です.ステップ4からステップ6は,数量化された尺度の特性を明らかにしていく作業です.

この特性には,再現性,妥当性,反応性といった特性と,感度や特異度といった診断特性が含まれます.診断特性の高い検査は確定診断や除外診断をつける際に有用です(これらについては後述する).この作業は,主観的に重要と感じた評価法を,客観的に捉えなおす作業です.例えていえば,言語化された自転車や一輪車の乗り方のコツについて,実際に試用しながらその有効性を確認していく作業といえます.ステップ7からステップ8は評価法を公開し,現場での使用の繰り返しによって普遍化を図り,使用経験の蓄積によってそのノウハウを内面化していく過程です.これは,自転車や一輪車の乗り方のコツを,インストラクターの指導と実際の体験を通してつかんでいく作業と似ています.ステップ9では,内面化された技能を再び洗練していくための作業であり,ステップ1に回帰することで循環型の発展を期待することができます.このような過程を経て個々の経験的技能を可視化することで広く使用してもらうことが可能となり,それは外向きの発信へとつながります.また,新しい技能の内面化を図り,さらに洗練させていくことによって業界の発展をもたらすことが期待できるでしょう.

1.4 診断特性の重要性

もう一つの重要な作業は,運動機能障害が持つ診断特性を明らかにすることです.医学的診断における診断特性を平易な言葉で表現すると,ある検査値が患者の病態の有無をどの程度正確に判別するかを示す‘目安’のようなものです.運動機能障害診断検査においては,疾病の重症度などの病態だけでなく,よりマクロな能力,たとえばADLやスポーツにおけるパフォーマンス,または生活の質や転倒予測等との関連を示していくことが重要です.これは,ともすると関節可動域や筋緊張などの要素的視点のみに終始しがちな理学療法士の視野を,よりダイナミックで多様な存在である人の運動・行動・行為・認知能力と関連付ける作業であるといえます.換言すると,ある要素,たとえば骨構造や筋緊張の特徴をとらえ基準値を示すことや,要素と要素の関連(たとえば骨構造と筋緊張の関連)を示すことは基礎研究としては重要であるが,それらが疾病の重症度や歩行障害をどう予測していくかを示すことは,臨床においてより重要であるということです.

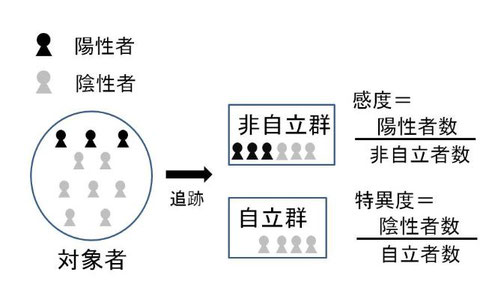

たとえば変形性股関節症に対するTHA術前の股関節伸展可動域が5度未満を股関節運動障害陽性,5度以上を股関節運動障害陰性とする.この検査の結果,3名が陽性,7名が陰性となった.術後2週時点で歩行が自立しなかった非自立群は6名,自立群は4名であった.この時,術前の股関節伸展可動域検査の歩行障害予測における診断特性は,感度=3/6=50%,特異度=4/4=100%と計算される.

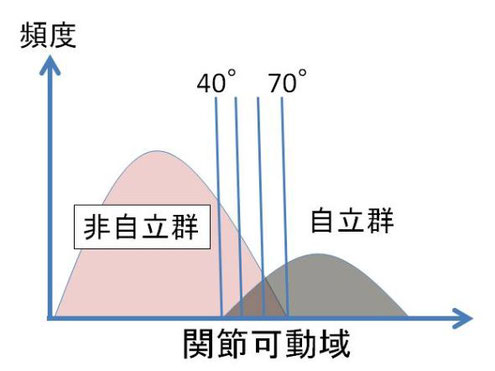

このためには,1.3節で述べた手法によって数量化した運動機能障害と,ADLや転倒などの基準変数との関連を分析し,感度と特異度を算出していく必要があります.これらの指標の詳細については紙面の都合のため成書に譲りますが,基本的には<転倒有り・無し>や,<歩行自立・非自立>のように二値化された基準変数を,運動機能障害検査がどの程度予想できるかを算出すれば良いです(図2).また関節可動域のような連続変数の感度・特異度といった診断特性を算出するためには,関節可動域データを二値化(陽性or陰性)する必要があります.二値化するためには,陽性or陰性の判断の境目となる点(カットオフ値)を決めなければなりません.このカットオフ値をどこに設けるかによって,感度と特異度がトレードオフの関係になります(図3).肝心なことは,感度の高い検査にしたいのか,つまり除外診断に有用な検査を必要としているのか,あるいは特異度の高い検査,換言すれば確定診断に有用な検査を必要としているのか,それとも感度・特異度共に一定の水準を満たす検査を必要としているかによって,カットオフ値を設定することが肝要です.

股関節屈曲可動域が70°未満を股関節運動障害陽性,70°以上を股関節運動障害陰性として,歩行障害(自立/非自立)を予測することを仮定する.この時は,非自立者全てが70°未満(陽性)であるため,感度は100%となるが,70°未満の自立者も相当数含まれるため,特異度は下がる.一方,股関節屈曲可動域40°未満を陽性,40°以上を陰性とすると,自立者全てが40°以上(陰性)であるため特異度は100%となるが,40°以上の非自立者も相当数含まれるため,感度は下がる.

1.5 運動機能障害診断の横断的性格

ここまでは,運動機能障害をどのように可視化し,客観的・普遍的な性格を持つDiagnostic test(診断的性格をもつ検査)を構築するかを論じてきました.しかし,理学療法士の存在意義を主張するうえで,運動機能障害診断学の構築は必要条件ではあっても十分条件ではありません.なぜなら,運動機能障害を専門とする職能には,リハビリテーション医や作業療法士が含まれるからです.これらの職業には,理学療法士は基本動作や身体機能,作業療法士はADL,リハビリテーション医は全ての障害を疾病との関連で包括的に診断する,という一応の棲み分けがあります.しかし,手の外科を専門とする作業療法士は上肢の身体機能については非常に詳しく,高齢者の介護施設に勤務する理学療法士はADLに詳しい,といったオーバーラップが厳然と存在します.そしてこのオーバーラップは,縦割りやセクショナリズム傾向の強い医療界や日本社会の特徴を考えると,むしろ歓迎すべき横断的性格であろうといえます.ゆえに,運動機能障害診断は,理学療法士に特異的な診断とはいえず,独占業務とは成りえない性格のものです.

したがって,次に理学療法適用診断という考え方について,以下に説明していきたいと思います.

ここまでの参考文献は以下の通りです.

1 参考文献

1) 福井次矢, 奈良信雄: 内科診断学. 東京, 医学書院, 2008.

2) Finley MA, Lee RY: Effect of sitting posture on 3-dimensional scapular kinematics measured by skin-mounted electromagnetic tracking sensors. Arch Phys Med Rehabil. 2003, 84: 563-568.

3) Sahrmann SA: Movement impairment syndromes of the low back. In: Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes. Tokyo, Ishiyaku Shuppan, 2005, 51-120.

4) Trudelle-Jackson E, Sarvaiya-Shah SA, et al.: Interrater reliability of a movement impairment-based classification system for lumbar spine syndromes in patients with chronic low back pain. J Orthop Sports Phys Ther. 2008, 38: 371-376.

5) Kito N, Shinkoda K, et al.: Contribution of knee adduction moment impulse to pain and disability in Japanese women with medial knee osteoarthritis. Clin Biomech. 2010, 25: 914-919.

6) 加藤浩, 神宮司誠也, et al.: 股関節疾患患者の三次元跛行解析-骨盤傾斜角・回旋角・側方移動距離に対する中殿筋の動的EMG周波数特性の意義-. 理学療法学. 2004, 31: 426-432.

7) 金承革: 高齢者外反母趾足の足部表面形状特性の分析と足型分類. バイオメカニズム学会誌. 2010, 34: 149-156.

8) Tamari K, Briffa K, et al.: Variations in torsion of the lower limb in Japanese and Caucasians with and without knee OA. J Rheumatol. 2007, 34: 145-150.

9) Wolfson L, Whipple R, et al.: Gait assessment in the elderly: a gait abnormality rating scale and its relation to falls. J Gerontol. 1990, 45: M12-19.

10) 小林まり子, 森佐苗, et al.: 地域在住高齢者における修正版Gait Abnormality Rating Scaleの信頼性. In: 日本理学療法士協会 Ed. 第45回日本理学療法学術大会. 岐阜: 日本理学療法士協会 2010:178.

11) 小林まり子, 林由美子, et al.: 地域高齢者におけるModified Gait Abnormality Rating Scaleの妥当性. In: 日本理学療法士協会 Ed. 第46回日本理学療法学術大会. 宮崎: 日本理学療法士協会 2011:PI2-400.

12) 野中郁次郎, 竹内弘高: 知識創造企業. 東京, 東洋経済新報社, 1996.

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から