理学療法適用判断とは

2 理学療法適用診断学の構築

理学療法士には,理学療法士にしかできない職能が無いのかというと,そうではありません.理学療法の適用の判断です.つまり理学療法の効果を予測することによってその必要性を判断すること,そしてその際の介入ポイントを明確にすることです.この過程には,理学療法を実際に行っているものでなければ分からない暗黙知が多く存在します.したがって,リハビリテーション医や作業療法士が,理学療法適用診断を行うことは困難だといえます.

もちろん理学療法を行うことは法的にはどの職種でも可能であるため,誰でも,たとえば‘みなしPT’などもその暗黙知さえ有していれば可能ではないか,との指摘も当然あるでしょう.しかし,運動機能障害のメカニズムを推論するためには経験知だけでなく,その背骨として養成課程で学習した運動学,生理学,解剖学,心理学をはじめとする基礎科学と,病理学,整形外科学等の医学的基礎知識が必要不可欠です.これらのハード(学問)とソフト(理学療法経験による暗黙知)が有形無形に影響し合うことによって,理学療法診断が初めて可能となります.したがって,理学療法養成課程を経ていない者や経験の浅い理学療法士にとって,理学療法診断は困難と言わざるを得ません.逆にいえば,リハビテーション医が行う薬物療法の判断や改善の見込みについて,そのハードもソフトも持っていない理学療法士が行えるはずもないことを考えれば,その道理はより整然と理解されるでしょう.

2.1 臨床疑問から理学療法診断モデル構築まで

理学療法診断の本質は,経験のある理学療法士であればルーチンで行ってきたものであり,新しいことではありません.ただし本論で繰り返し述べているように,その経験知が十分に可視化され,客観化・普遍化されているとは言い難い状況です.そこで理学療法診断学の構築が必要となります.先行研究で報告された理学療法診断モデルの2例13, 14)を表2にまとめたので,参考にしてほしい.

| 表2 理学療法適用診断モデルの例 | ||||

| 対象 | 介入法 | 予測因子 | 事前確率 |

事後確立 (改善可能性) |

| 頚部痛およびIADL障害* |

頸椎牽引 + Ex |

C4-C7に対するMob.時の上肢への放散痛 | 44% | 3/5項目陽性で79.2% |

| 上肢神経伸長テスト | 1/5項目陽性で47.6% | |||

| 肩外転テスト | ||||

| 頸椎牽引テスト | ||||

| 55歳以上 | ||||

| 膝OAによる膝痛のための歩行障害† |

股関節 モビライゼーション |

股関節痛・鼠径部痛・しびれ | 68% | 1/5項目陽性で92% |

| 大腿前面痛 | ||||

| 他動股屈曲ROM<122° | ||||

| 他動股内旋ROM<17° | ||||

| 股関節離開による疼痛 | ||||

| 略語:Mob.=モビライゼーション,Ex=エクササイズ | ||||

| 事前確率:ある集団におけるアウトカム改善者の割合 | ||||

| 事後確率:介入後の改善確率であり,予測因子の結果(陽性数)によって変化する | ||||

| * Currier et al. 2007 | ||||

|

† Raney et al. 2009 |

||||

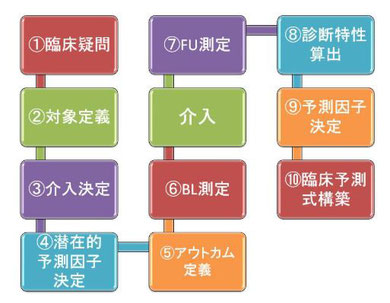

この節では,診断モデル構築までの手順を簡単に説明します(図4).それぞれの過程で必要となる臨床疫学的知識の詳細は成書に譲りたいと思います.

① まずはじめの一歩は,臨床疑問の言語化です.現場で働く理学療法士は,様々な臨床的疑問を持っています.これを研究に値する研究疑問,または課題に昇華させることが重要です.おそらく最も研究になりやすい,つまり実現可能性の高いものは,職場の患者に多くみられる障害や疾病に関する臨床課題です.したがって,急性期病院の場合は術後のクリティカルパスに沿った理学療法による,改善予測モデルの構築などが現実的でしょう.ここでは整形外科クリニックに勤務する理学療法士が,腰椎伸展時痛に対する腹横筋エクササイズには効果があるのか?と言う臨床疑問を持っていた場合を仮定したいと思います.その研究課題の一例として「腰椎伸展症候群に対する腹横筋エクササイズの効果と予測因子の抽出」などが考えられます.

② 次が対象の決定である.対象については,できる限り運動機能障害診断がついているものが望ましいでしょう.しかしこれについては,未だ上述した基準範囲が示されていないため,少なくとも対象者の属性として,どのような運動機能状態なのか明記しておく必要があります.これによって,理学療法が基本的には直接疾病に対して行われるのではなく,運動機能障害に対して行われることを明示することになります(ただし,運動機能障害を改善することによって疾病の発生や重症化を期待することはある).もちろん,原疾患の情報,年齢,性別,BMIなどの基本的属性も把握しておきます.ここでは,腰椎伸展症候群の定義をSahrmann15)のそれを参考にして「腰椎伸展を伴う姿勢または運動で症状が出現・増強する.また腰椎伸展位を減じると症状が消失・軽減する」とすることが考えられます.

③ 介入方法の決定で重要なことは,その内容,頻度,期間において標準化しておくこと,そして介入を実施するセラピストの資格や経験を明らかにしておくことです.また,原則的には,薬物療法などの他の介入を新たに開始したり,処方量を変更したりすることのないようにします.これらはすべて,得られた結果が介入方法そのものの効果なのか,それともセラピストの経験やさじ加減が影響しているのか,あるいは薬物療法の効果なのか,を判断する上で重要です.

④ 次のステップは潜在的予測因子(Potential predictors)の決定です.これは理学療法診断モデル構築の上で最も重要でかつ経験が生きる場所でもあります.逆に言うと,この予測因子の選択を誤れば,効果を予測する因子は何ひとつ抽出されず,研究が徒労に終わる可能性があります.したがって,理学療法経験を持たないリハビリテーション医は言うに及ばず,処方された理学療法(たとえば関節可動域障害→関節可動域練習,歩行障害→歩行練習)を漫然と行う理学療法士にとってもこの作業は困難です.手順としては,既に報告されている予測因子があればその予測因子を含めた上で,更に自分の臨床経験から重要だと思われる因子を選択していきます.上述の研究課題例からは「腸腰筋,大腿直筋の短縮・過緊張」「腰椎の過剰運動性+」「腹臥位での症状の有無」「肋骨下角の狭小化」「Lumbar quadrant test」などが考えられでしょう.

⑤ 次のステップで言うアウトカムとは,治療効果の判断指標を指します.運動機能障害の改善をアウトカムにする場合と,より包括的な患者満足度やGlobal Rating of Change(GROC)16)指標を用いる場合があります.障害特異的な運動機能障害の改善度をアウトカムとして選択する場合は,研究者の‘どこが改善するか’という暗黙知が重要になってきます.一方,GROCは-5(非常に悪化)から+5(非常に改善)までのスケールで表示され,理学療法終了後の改善/改悪度を患者が主観的に選択する方法です.それぞれの運動機能障害の改善/悪化を包含した尺度であり,簡便で実用性が確認されているため使用頻度が高い.一方,患者側の視点からの評価であるため,患者の記憶力やものの見方に影響されやすい16).障害特異的なアウトカムと包括的なアウトカムのどちらがより重要と言うことではなく,必要に応じて選択する必要があるでしょう.

⑥ ベースライン(Base Line)測定とは,介入を開始する前の測定です.これまでに述べた属性や潜在的予測因子,そして運動機能障害の改善度をアウトカムとする場合は介入前の値を測定しておく必要があります.また薬物療法の有無や仕事内容の違いなどは,介入効果に直接影響を与える可能性が大きい.このような因子を交絡因子と呼ぶが,極力このような因子を記録しておく必要があります.

⑦ 介入を決められた方法によって実施した後は,フォローアップ(Follow-up)測定です.GROCのような包括的尺度の場合は,この時点で測定を実施します.運動機能障害の改善度の場合は,この時点と介入前の値を比較することによって,改善/不変を決めます.

運動機能障害検査の診断特性算出との違いは,理学療法介入後の改善を予測するための診断特性を求めている点である.

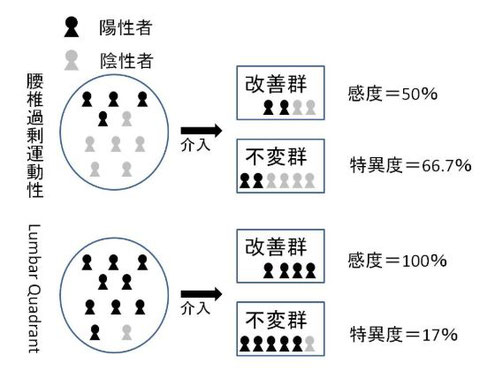

⑧ 次に診断特性の算出を行います.これは2.4節でも述べた感度・特異度の算出です.たとえば潜在的予測因子のひとつである「腰椎の過剰運動性」の検査結果がGROCにおける改善/不変を図5のように予測したと仮定します.この場合,この検査の診断特性は感度=2÷4=50%,特異度=4÷6=66.7%と算出されます.「Lumbar quadrant test」の場合は,感度=4÷4=100%,特異度=1÷6=17%です.感度の高い検査は除外診断を行う上で有効であるため,「Lumbar quadrant test」が陰性の患者は,ほぼ間違いなく腹横筋エクササイズによる効果が期待できない,ということを示唆し,この除外診断精度は「腰椎の過剰運動性」検査よりも高いとなります.一方,特異度の高い検査は確定診断を行う上で有効である.しかし両検査ともに特異度は高くないため,確定診断には使えない,という判断が可能です.

しかしこの判断の基準については曖昧な部分が残ります.どの程度の感度や特異度をもって,除外・確定診断に有効であるかが明確でないからです.この問題に一定の解を与えるのが,尤度比という指標です.尤度比はもっともらしさ,を示す指標であり,検査結果が陽性の時に,介入(ここでは腹横筋エクササイズ)によってどの程度良くなるらしいかを示すのが陽性尤度比です.一方,検査結果が陰性の時,介入によってどの程度悪化(定義によっては不変を含む)を予測するのかが陰性尤度比です.それぞれは;

陽性尤度比=感度/1-特異度

陰性尤度比=1-感度/特異度

で算出され,陽性尤度比が10以上の場合は確定診断に有効な検査とされます.また,陰性尤度比が0.1の場合は除外診断に有効とされます.しかしこのような高い診断精度を持つ指標はなかなか存在せず,多くが陽性尤度比1~2程度です.したがって,単独での診断は不可能となります.

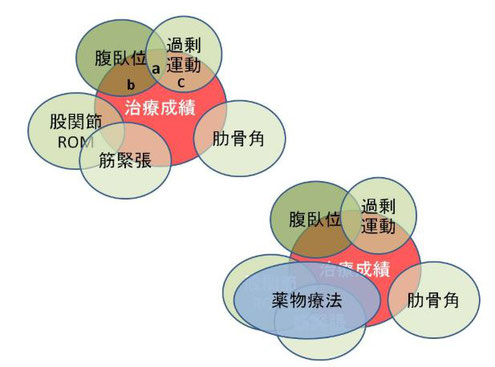

左上:治療成績を予測する因子として5つの因子が抽出されていると仮定する.その時,腹臥位での症状の有無と腰椎過剰運動性の有無は,互いに共通したことを評価している部分(a)と,そうでない部分(bとc)がある.このbとcの部分がそれぞれの因子になければ,この二つの検査を別々に行う意味は無い.

右下:5つの因子は一見治療成績を予測するかにみえる.しかし股関節ROMと筋緊張については,実は薬物療法を受けていた人にこれらの因子の改善がみられていた.その結果として痛み(治療成績)がおさまっていたから,見掛け上は関連があるように見えている(左上)

⑨ そこで予測因子の組み合わせにより,尤度比を高める工夫が必要です.つまり一定の判別能を持つ検査結果を複数組み合わせることによって,診断能力を高めるのです.ここで注意しなければいけないのが,それぞれの予測因子は互いに独立していることが理想的だということです(図6左上).たとえば,「腰椎の過剰運動性(腹臥位で腰椎に対して後方から前方へ他動的に圧力をかけたときの腰椎不安定性の有無)」が治療成績を判別する能力があったと仮定します.この時,仮に「腰椎の過剰運動性」と「腹臥位での症状の有無」とが互いに共通する部分(図6a)で治療成績を判別していたとしても,それぞれが独立して治療成績を判別する部分(図6bとc)もなければ,二つの種類の検査を組み合わせて行う意味が無くなります.この例で言えば,図6aは股関節伸展による痛みの有無,図6bは長時間にわたる軽度腰椎前彎による痛みの有無,図6cは腰椎前方不安定性の有無,などのように互いが独立して治療成績を判別する,bとcの部分を持っているかどうかが重要です.

もう一点留意しておかなければいけないのが,薬物療法の有無や疾病の重症度,年齢,罹患期間などの交絡因子から,予測因子が独立していることです(図6右下).つまり,治療成績が交絡因子などの理学療法士にとっては介入不可能な交絡因子によって決まっているのか,それとも理学療法士によって介入可能な要素によって決まっているのかを峻別する必要があります.このように理学療法によって介入可能な因子が,交絡因子から独立しているかどうかを検討していなければ,理学療法研究は自己満足と揶揄され,理学療法診断学を構築する上では不十分です.

この問題を解決する一つの方法として,多重ロジスティック回帰分析という多変量解析の手法を用いることが挙げられます.この方法の詳細は成書17)に譲るが,簡単に言うと二値化された基準変数(治療成績)の発生確率を予測する上で,交絡因子の影響も踏まえた上で,どの予測因子(二値化された検査値)の組み合わせが最も判別精度が高いかを,予測モデルとして提示してくれるものです.場合によっては複数の予測因子が抽出されることもあり,それらの組み合わせによって尤度比が上昇します.一方,交絡因子のみが抽出され,理学療法士によって介入可能な予測因子がひとつも抽出されないこともあります.後者の場合は,その研究者が暗黙知として感じていた潜在的予測尺度が,実は治療成績を決める真の決定要因ではなかったことを暗示します.またはその尺度自体の再現性や妥当性に問題があった可能性も否定できません.したがって,2.3節で述べたステップに従って,運動機能障害診断を可能とするあらゆる尺度を開発していく必要があります.

⑩ 最後のステップは,臨床予測式の構築と治療成績の発生確率の算出です.臨床予測式とは,多重ロジスティック回帰分析で抽出された予測変数の回帰係数をもとに構築される回帰式であり,担当患者の検査結果を下の式に代入して,治療成績を予測するものです.

まず;

y=定数+回帰係数(B1)×予測変数1+回帰係数(B2)×予測変数2・・・+回帰係数(Bn)×予測変数n

によってyを算出する.その上で;

治療成績(改善または悪化する確率)=1÷(1+exp(-1×y))

*exp:自然対数の底(e)のべき乗を求める関数で,ここではeの(-1×y)乗

を求めることができます.結果が0.5であれば五分五分であり,1.0に近ければ近いほど治療成績が改善(基準変数の定義によっては悪化)する確率が高いことを示します.

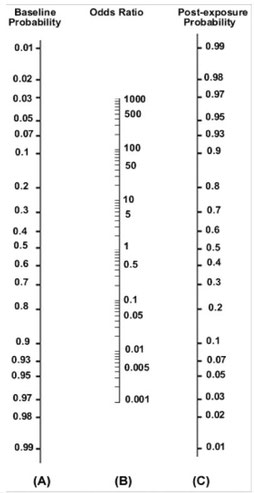

臨床では,ひとりひとりの患者に対して,治療成績の発生確率を上述の方法に従って算出することは現実的でないことも多いです.むしろ,陽性を示す指標が多ければ治療成績が良い(あるいは悪い)と直感的に把握するほうが簡便で現実的です.この臨床的な予想をサポートする方法として,ロジスティック解析で抽出された予測変数のうち陽性を示した変数の数を説明変数とし,基準変数を治療成績として感度と特異度を求める方法があります.これにより陽性の数に応じた陽性尤度比を算出できるため,ノモグラム(図7)18)を用いて治療成績を予想することが可能となります.

事前確率(Baseline Probability)を(A)に,算出された尤度比(Odds Ratio)を(B)にプロットし,両点を結んだ線分を(C)まで延長する.延長線とCとの交点が事後確率(Post-exposure Probability)を示す.たとえば,事前確率が50%(つまり良くなる確率が5分5分)の場面を想定してみたい.ある患者に対して,介入前に一連の検査を実施したとしよう.その一連の検査で陽性を示す検査が3つ以上あった場合の陽性尤度比が3.0であった場合,その患者が介入によって良くなる確率は概ね75%と推定できる(BMJ Publishing Group Ltd. より許可を得て掲載).

その際重要なのが,事前確率の推定である.理学療法診断でいう事前確率とは,ある集団におけるアウトカム(たとえばGROCなど)改善者の割合と考えてよいだろう.従って施設別,障害別,そして治療法別の事前確率を知っておく必要がある.最も現実的な方法は,本節の方法のようなコホート研究を行い,介入後にアウトカムが改善した対象者の割合をもって事前確率とすることであろう.詳細は成書に譲るが,この推定はThomas Beyesによる主観的確率論(ベイズの定理)に基づいている18).

ここまで述べてきた方法は,理学療法診断学を構築する上での有用な方法ですが,一つの方法に過ぎません.最近では重回帰分析や多重ロジスティック回帰分析をまず行い,そこで抽出された連続変数に対して個別にROC曲線分析を行い,二値化された指標の診断特性を算出している報告もあります.しかしその手法で留意しなければならないのは,その他の交絡因子等から独立してアウトカムに影響しているのは,あくまでも二値化される前の連続変数としての指標であることです.つまり二値化された指標が,その他の因子から独立しているかどうかはわかりません.理学療法診断学を構築する上では,その他の交絡因子(薬物療法など)から独立した影響力を持つ診断指標を確立する必要があるため,手順としてはまず二値化したのちに多変量解析を行うことがより望ましいと思われます.

3.参考文献

13) Currier LL, Froehlich PJ, et al.: Development of a clinical prediction rule to identify patients with knee pain and clinical evidence of knee osteoarthritis who demonstrate a favorable short-term response to hip mobilization. Phys Ther. 2007, 87: 1106-1119.

14) Raney NH, Petersen EJ, et al.: Development of a clinical prediction rule to identify patients with neck pain likely to benefit from cervical traction and exercise. Eur Spine J. 2009, 18: 382-391.

15) Sahrmann SA: 腰椎の運動機能障害症候群. In: 運動機能障害症候群のマネジメント-理学療法評価・MSIアプローチ・ADL指導-. 東京, 医歯薬出版, 2005, 51-120.

16) Kamper SJ, Maher CG, et al.: Global rating of change scales: a review of strengths and weaknesses and considerations for design. J Manipulative Physiol Ther. 2009, 17: 163-170.

17) 対馬栄輝: SPSSで学ぶ医療系多変量データ解析. 東京, 東京図書, 2008.

18) Page J, Attia J: Using Bayes' nomogram to help interpret odds ratios. Evid Based Med. 2003, 8: 132-134.

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から